Lucía Carballal: "Hacerse mayor es hacer las paces con la idea de que nuestros padres nos han marcado hasta el final"

La dramaturga escribe y dirige 'Los nuestros', una obra sobre la familia, el duelo, las herencias y relaciones maternofiliales

Lucía Carballal: "Hacerse mayor es hacer las paces con la idea de que nuestros padres nos han marcado hasta el final"

32:33

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Hasta que la muerte nos separe. Pero ni la muerte es capaz de separar o acabar con las herencias que nos dejan quienes nos han dado la vida o quienes nos han criado: nuestros padres, la familia. La familia es un género en sí misma, advierte Lucía Carballal (Madrid, 1984), "estamos deseando quitarnos de encima a la familia y, al mismo tiempo, somos incapaces de salir de ella, permanecemos atrapados hasta el final en los nuestros". Los nuestros es como se llama la tercera obra que la dramaturga ha escrito y dirige, después de Los pálidos y La fortaleza.

En Los pálidos nos introducía en una sala de escritores (writers' room), donde un conjunto de guionistas debatía sobre el devenir de una serie. Entre otros muchos asuntos, la obra abordaba lo nuevo y lo viejo, el relevo o el cansancio que produce la obligación de triunfar en esta vida. Todas las preguntas que un escritor se hace, nos decía Carballal hace dos años, son preguntas políticas: en qué lugar del mundo sitúas la historia, quién es tu protagonista, qué le pasa, cuáles son los conflictos, cuánto pongo de mí, cuánto quiero incomodar al espectador.

Hace un año nos presentaba en A vivir Madrid La Fortaleza, una obra más autoficcional todavía, sobre qué hacer con todo ese patrimonio -material e inmaterial- que heredamos de nuestros padres, en este caso del pater, del padre. "Quería intentar que mi propia biografía, que en este caso es la relación con mi padre, se convirtiera en un símbolo de otra cosa. No es baladí que la palabra patrimonio comparta raíz con la palabra padre, esa idea de todo lo que uno hereda, del lugar del que viene. Cómo te relacionas con ese patrimonio cultural, con tu historia, la de tu ciudad o la de tu familia y en mi caso con mi padre, que representaba todas estas ideas. Un arquitecto muy culto, exigente y excelente, un modelo que tuve que trascender", le explicaba a Macarena Berlín. Después de La fortaleza, Lucía Carballal se preguntó: ¿y ahora qué?

Ahora Los nuestros, próximo estreno con el Centro Dramático Nacional, con el siguiente reparto: Miki Esparbé, Marina Fantini, Mona Martínez, Manuela Paso, Ana Polvorosa, Gon Ramos y nos niños. En Los nuestros estamos en una casa de Madrid, en el barrio de Chamberí. Una familia sefardí celebra el Avelut, el rito de duelo judío, porque ha muerto Dinorah, la abuela. Un rito que consiste en siete días desconectado de la vida, de la rutina, recordando al ser querido, expresando sentimientos y recibiendo visitas de familiares y amigos. Reina, la hija mayor, es quien convoca este encuentro. Esta entrevista se produjo justo unos días antes de la tregua entre Israel y Hamás.

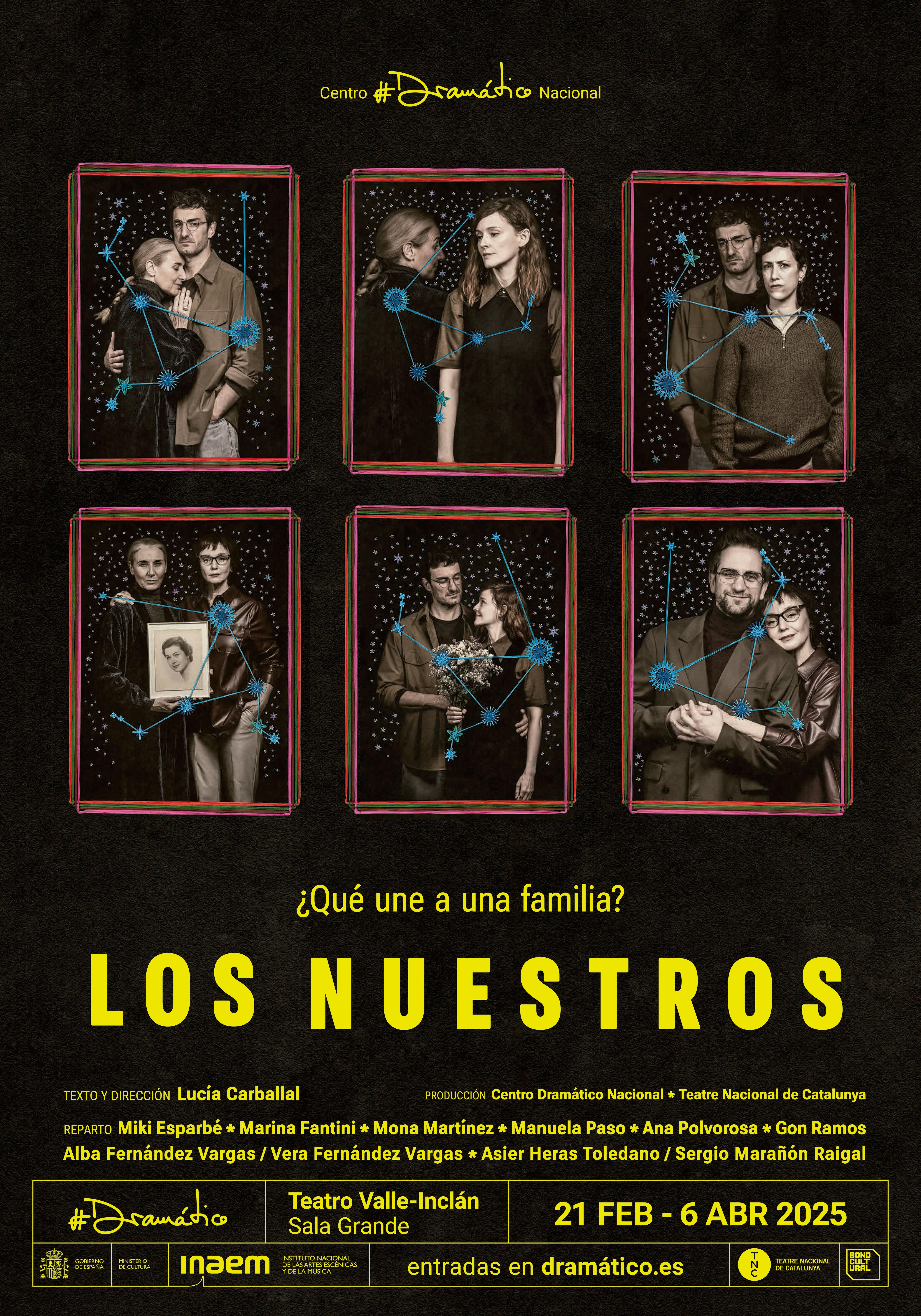

Cartel de 'Los nuestros' / CDN

Cartel de 'Los nuestros' / CDN

¿Los dos días de permiso que nos dan aquí por fallecimiento de un familiar son pocos? ¿Deberíamos tener al menos una semana para procesar la pérdida y el duelo?

Lucía Carballal: Esto creo que se está empezando a hablar un poco más últimamente. La locura de que nuestra sociedad considere que dos días son suficientes para incorporarnos a la dinámica vertiginosa de nuestra vida. Evidentemente, nadie piensa que en esos dos días has resuelto un duelo, pero sí se considera que ya eres capaz de regresar a una normalidad. En Los nuestros se plantea que esta semana no es solo que es más un periodo de tiempo más extenso, sino la idea de que esta familia se reúne para que en ese encierro puedan aflorar todas las emociones y todo lo que realmente está sucediendo. Algo tan fuerte, como es la pérdida de una madre, al final es una excusa narrativa para colocar a los personajes en una situación que puede recordarnos quizá al confinamiento, cuando estábamos encerrados y nos encontrábamos con una versión de nosotros mismos un poco distinta.

A Reina, la hija mayor de la difunta Dinorah, estos días de duelo le recuerdan a las familias de antes, contando historias en torno al fuego, dice. Es decir, no solo nos recuerda al confinamiento, también al cine o al teatro, donde nos reunimos en torno a una luz, que sale del escenario, a escuchar historias. ¿Estamos perdiendo esa tradición?

Absolutamente. En estos últimos años he empezado a comprender que mi trabajo se ha convertido en un trabajo de absoluto privilegio y necesario. Nuestra profesión, la de los autores y directores de teatro, es convocar a la gente, convocar al grupo, convocar a la comunidad e inventarnos excusas para reunirnos, para escuchar una historia. En este punto en el que estamos, en el que vemos que la sociedad es cada vez más individualizada, cada vez más virtual, de repente estamos haciendo algo completamente anómalo en la obra. Es así. Esta familia se reúne y enuncia la pregunta: ¿qué pasa cuando nos juntamos? Qué pasa cuando estamos en esa comunidad, en una familia, en la que cada uno hace su propio recorrido, pero de repente nos juntamos en estos rituales que todavía tenemos. Los cumpleaños o las Nochebuenas, en el caso de las familias tradicionales españolas. Estas situaciones en las que a veces nos sentimos representando un papel, en esta canción que cantamos una y otra vez, que es la familia. Podemos desaparecer en el grupo y esa experiencia cada vez es más especial y más difícil acceder a ella.

¿Por qué una familia sefardí? Porque así es tu familia política, la de tu pareja, has explicado. Judíos expulsados por los Reyes Católicos en el siglo XV y que regresaron a España en los años 50 y 60 del siglo pasado, en pleno Franquismo. Esta es una familia judía, hispano marroquí. Cada familia es un mundo, con su identidad individual; y todas las familias son parecidas al mismo tiempo, tienen una identidad colectiva. Toda decisión es política, dices. ¿Por qué una sefardí, más allá de que sea la de tu pareja?

Esta decisión la tomé hace aproximadamente tres años. Ya llevaba un tiempo, seis o siete años, fantaseando con la idea de crear algo en torno a una familia sefardí. Al principio era algo audiovisual, luego se convirtió en algo teatral. Efectivamente, tiene que ver con la idea de que tengo acceso personal a esta realidad. Forma parte de mi vida desde hace ocho años, porque mi mujer forma parte de esta comunidad, su familia es sefardí. Pero también porque tenía una sensación de que esta realidad no estaba representada, no se había representado en el teatro. Cuando empecé a conocer a mi familia política, alucinaba con todo ese recorrido tan particular. Judíos expulsados, que venís de Marruecos, que habéis llegado a España siendo una familia judía, a una España franquista en los años 50 y 60. La generación de mi suegra se tuvo que adaptar a esa España nacional católica, asimilándose, perdiendo algunos de sus rasgos identitarios para adaptarse. Eso es una realidad, además, profundamente desconocida. Mucha gente desconoce que hay judíos en España o no son conscientes de cuál ha sido el recorrido de esa parte de nuestra sociedad y de nuestra historia. Como autora, como escritora, no podía evitar estar completamente enamorada de la posibilidad de contar algo en una familia como esta, sabiendo que no es el tema de la obra. Al final es una familia a la que le pasan cosas como a cualquier otra familia, problemas intergeneracionales, dificultad para seguir adelante juntos, pero con estas particularidades.

No es el tema de la obra, pero es uno de los temas también de la obra y que, aunque empezaras a escribirla hace tres años o más, hoy cobra más importancia, sobre todo a través del personaje de Tamar, esa prima desconocida. Lo que supone ser una chica israelí. "La gente es abierta en general, hasta que digo que vengo de Israel, entonces llega el gesto de terror", cuenta. Tamar dice que se fue a Israel para dejar de ser judía, para dejar de sentir esa mirada constante desde fuera, para poder ser otra cosa además de un puto cliché en las cabezas de los demás. ¿Cómo es eso de pertenecer a un colectivo y, al mismo tiempo, sentir rechazo a un colectivo por la masacre que estamos viendo? ¿Te lo han contado?, ¿te has documentado?

Sí, en el proceso de escritura sucedió el 7 de octubre (la matanza de Hamás) y recuerdo que tuve la sensación de que la obra que yo estaba escribiendo, que trataba de una familia cuyo origen es marroquí, era otra historia. Hay mucha gente que confunde judío con israelí, que confunde judío con sionista, es algo que tiene que ver con el desconocimiento. Cuando la cuestión absolutamente terrorífica y bélica de repente estaba en las pantallas, claro que me pregunté cómo se va a acercar el espectador a esta obra, si todo está sucediendo como si fuera un incendio, tanto en la realidad como en nuestro corazón y cabeza. Fue una decisión dramatúrgica de las más complejas que he tenido que tomar. Cómo introducir lo que está sucediendo en la en la función, sin pervertir el sentido de la función, porque no es una función que tenga que ver con esto directamente. Pero, al mismo tiempo, es verdad que cualquier familia sefardí o cualquier familia judía, esté donde esté, en Madrid, en Nueva York o en París, tiene evidentemente una relación con lo que está pasando en Israel. Y, además, hay que tener en cuenta que hay una diversidad absoluta, como pasaría con cualquier otro conflicto político. Es decir, hay opiniones y aproximaciones al conflicto de todo tipo. Así que introduje este personaje de la prima Tamar, que es la prima lejana, dice ella, como si fuera un personaje secundario en esta obra, tengo que estar en esta obra para contar esto. Además, ella hace un discurso de disidencia. Ella ha abandonado Israel porque considera insoportable lo que está viviendo allí y regresa a España buscando otra realidad, otra vida. Y sí, durante el proceso de escritura estuve mucho tiempo documentándome. Viajé a Marruecos, viajé a Israel e hice entrevistas aquí y allá para construir toda esta panorámica tan diversa y tan compleja.

Uno de los grandes protagonistas que regresa a Madrid por unos días para este para este duelo es Pablo, el hijo de Reina, que vive en Londres, aunque ahora se quiere mudar a Bristol. Viene acompañado de Marina, su prometida, con la que quiere empezar un nuevo proyecto familiar, tener un hijo. Después de haber abordado la relación paternofilial en La fortaleza, ahora la maternofilial. ¿Cómo es la relación entre Reina y Pablo?, ¿qué se cuentan, cómo se lo cuentan y qué diferencias hay en su relación con Marina?

Sí, esto tiene algo que ver con La fortaleza, mi obra anterior, porque hablaba de cómo la figura de mi padre me había marcado durante tantos años en muchos sentidos, como una especie de losa. Al terminar la obra pensé y ahora qué. Tengo toda esta carga, he tenido estas dificultades por haber tenido un padre completamente ausente, etcétera. Eso es lo que se contaba en la función. ¿Cómo afronto yo ahora lo que viene? Tengo 40 años. Si yo quiero formar una familia, voy a tener esta referencia de haber tenido un padre que no estuvo. Hasta qué punto eso me afecta o no ante la idea de tener hijos. Y a partir de esas preguntas nace Los nuestros, como si fuese una continuación. Pablo y Reina, madre e hijo, están atrapados también en el vínculo que han tenido, en cómo ella sintió que la llegada de su hijo, de alguna manera, le hizo terminar su juventud antes de tiempo. Ese pequeño rencor que nunca se menciona en la función, pero que está y, además, interpretado maravillosamente por Mona Martínez y Miki Esparbé. Ver cómo eso afecta al personaje de Pablo a la hora de plantearse él mismo ser padre, a pesar de que le pueda avergonzar que su madre todavía tenga esta influencia sobre él. Pero bueno, creo que hacerse mayor también es hacer las paces con la idea de que nuestros padres nos han marcado en muchos sentidos hasta el final. Por mucho que podamos cambiar, mejorar, creo que esa liberación absoluta del folio en blanco, empezar de cero como si hubiésemos nacido de la nada, por generación espontánea, es difícil de sostener. Estamos marcamos para siempre.

Estamos marcados, es imposible empezar un nuevo story, como dice Tamar.

Yo creo que podemos cambiar, por supuesto. Muchísimo. De hecho, es lo más divertido de la vida, el proyecto de cambiar. Y hay tantas cosas que podemos cambiar, de las que nos podemos liberar. Pero este punto cero, absoluto, es una fantasía. Y eso es lo que la familia nos recuerda. Siempre queremos construir la familia elegida, con nuestros amigos, diseñarla a nuestro antojo, como si fuese una casa que amueblar de cero, ¿no? Y la familia siempre está ahí para recordarnos que vienes de algún sitio, es la lengua que aprendes, la primera, la lengua materna, que es cómo te relacionas, cómo ves el mundo. Luego puedes aprender otros idiomas, ser políglota y relacionarte de otras maneras contigo mismo y con los demás. Pero esa lengua materna siempre la hablarás.

¿Y cuál es el rol o la mirada que tiene ahí Marina?

Ella tiene un monólogo al final de la obra en el que habla de cómo el construir una familia, una profesión, una amistad o cualquier proyecto, requiere renunciar a otras cosas. Me gusta la idea de ver a Marina como un personaje que quizá enuncia algo que, de entrada, nos puede resultar un poco conservador, pero que quizá ahora es revolucionario. En este momento en el que todo es tan accesible, en el que pensamos que tenemos derecho a vivir todo, que queremos ser todo, que queremos desarrollar todas las facetas de nosotros mismos, en el que a veces nos disolvemos en esta infinidad de posibilidades, ¿cómo construimos algo si no decimos que no a nada? Es el gran mensaje que trae este personaje. Yo vengo aquí a construir una familia contigo y a recordarte que eso era lo que querías. Así que volvamos a casa y vamos a ello.

¿Y cómo construir duradero algo cuando nos cansamos enseguida de lo que hemos construido? Porque una de las preguntas que también le hace Marina a Pablo es si no está cansado de la droga de lo nuevo. "Ostia, es muy cara esa droga y arrasa con todo, lo impide todo. Nos devuelve a la intemperie una y otra vez, una intemperie total". ¿Cuál es la reflexión aquí, en este mundo acelerado, donde todo caduca y todo se hace viejo enseguida?

Es que por eso, volviendo a la familia, la familia representa ese largo plazo, el mayor largo plazo. Aunque rompas una relación con tus padres, por ejemplo, van a acompañarte toda la vida. El día que te digan que tu madre ha muerto, que tu padre ha muerto, aunque lleves veinte años sin hablar con él, esa herida va a ser tremenda. Es absolutamente mentira que podamos quitarnos ese vínculo de encima. Ese largo plazo que representa la familia nos resulta un reto tan grande, que yo creo que una de las profesiones del futuro van a ser los terapeutas de las relaciones de largo recorrido, ya sean laborales, como los negocios familiares, o los matrimonios de 20, 30 o 40 años. Porque una parte de nosotros tiene curiosidad por qué pasa en esas relaciones tan largas, cómo se reciclan, cómo es posible ese renacimiento cuando estamos tan atados al placer instantáneo, a lo nuevo. Y al mismo tiempo estamos deseando quedarnos mirando o a otra persona mucho tiempo. Conciliar esas dos cosas nos está volviendo locos. Y creo que es interesante pararnos a pensar en cómo hacemos en las familias, donde no es tan fácil, como con un ligue, una pareja o un curro, decir oye, pasamos a otra cosa, paso a otra pantalla. ¿Cómo le dices eso a tus padres, a tus hijos, a tus hermanos?

Con Lucía Carballal hemos analizado al resto de personajes. A Esther, la hermana mayor de Reina, una mujer divorciada, con dos hijos pequeños, que se siente cuestionada por el tiempo que le dedica a su vida personal, a sus propios hijos y el tiempo que le ha dedicado a su madre muerta. ¿Ha sido una egoísta? También sobre una de las grandes cuestiones de nuestro tiempo y que nos planteó hace un par de años el escritor Joaquín Berges: ¿sabemos si nuestros padres han sido o si son felices? Y un último personaje, Mauro, una especie de narrador filósofo que va comentando las cosas que suceden en la función, una especie de voz interna que cobra cuerpo en escena en Los nuestros. Toda la entrevista en nuestras plataformas de audio, solo tienes que darle al play.