Los primeros pasos del teléfono en la provincia de Cuenca y la odisea de su implantación

El tren, la electricidad, el telégrafo y por fin la telefonía. Desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad en el territorio conquense

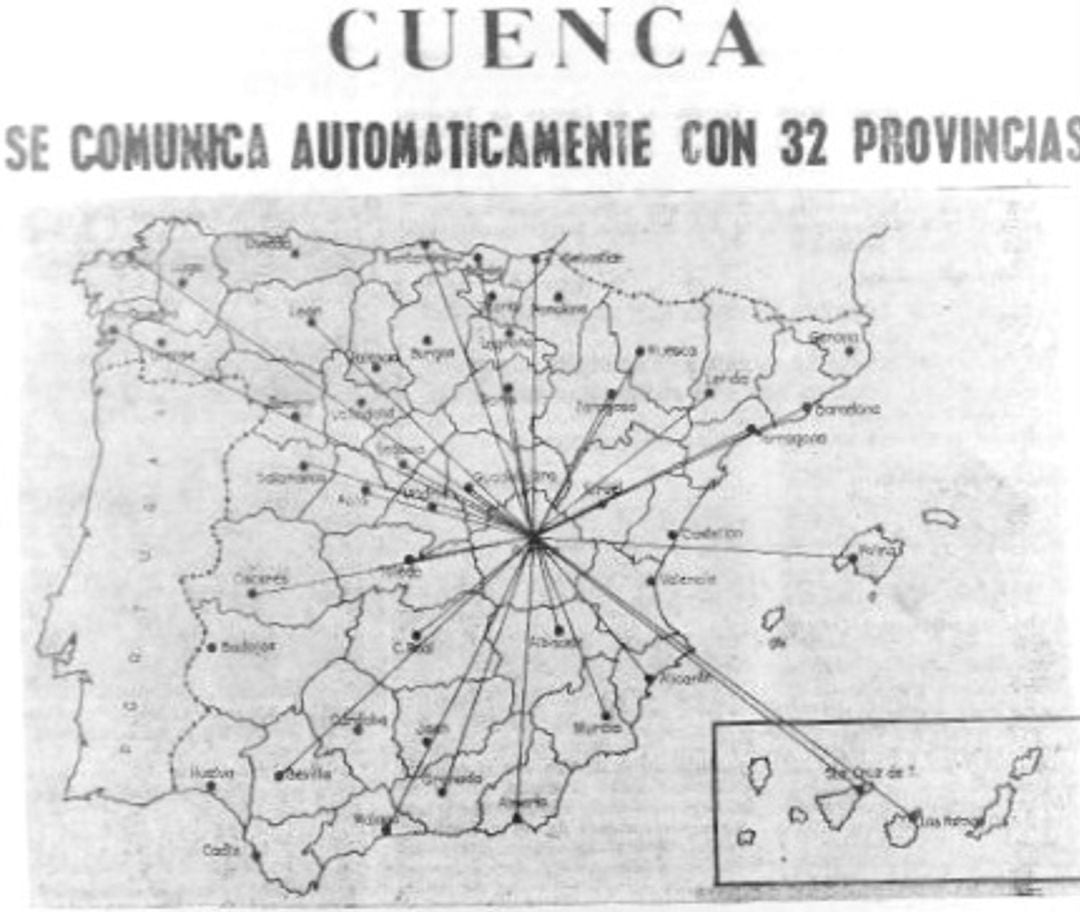

Anuncio de automatización telefónica. / Diario de Cuenca

Cuenca

Esta semana en El Archivo de la Historia, el espacio radiofónico que coordina Miguel Jiménez Monteserín, y que emitimos cada quince días en Hoy por Hoy Cuenca, os contamos cómo fue la implantación de la telefonía en Cuenca. En ocasiones anteriores os contamos cuándo se retiró la última centralita y otra vez visitamos una exposición de teléfonos antiguos.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Los primeros pasos del teléfono en la provincia de Cuenca y la odisea de su implantación

MIGUEL JIMÉNEZ MONTESERÍN. Sin perjuicio de cuanto el presente nos ha traído ya y cuanto queda esperar aún del futuro más o menos inmediato, suele decirse que el siglo XX ha aportado a la humanidad la mayor cantidad de avances técnicos que toda la historia anterior del mundo. Por más que resulten ya habituales, los logros alcanzados en el ámbito de las comunicaciones manifiestan de forma inequívoca ser infinitamente superiores a cuanto se alcanzó en tiempos anteriores. Destaca entre ellos un instrumento que, de ser un lujo muy restringido socialmente y poco menos que exótico, se ha convertido en pieza común por divulgada e insustituible tanto en la vida privada como en la laboral o el ocio, desplegando sin cesar su inmensa capacidad de conectar a las gentes a lo largo y ancho del mundo para los fines más diversos.

Hace ciento treinta años, en 1891, empezó a funcionar en Cuenca el teléfono y puede resultar interesante recordar aquí los precarios orígenes de este servicio, objeto ahora de constantes innovaciones capaces de desplegar hasta límites realmente asombrosos las capacidades de conexión y comunicación que en embrión albergaba aquella técnica tan novedosa entonces.

Centralita de telefonía de 1912 perteneciente a la colección de Paco Page y expuesta en la Diputación de Cuenca en enero de 2019. / Cadena SER

Centralita de telefonía de 1912 perteneciente a la colección de Paco Page y expuesta en la Diputación de Cuenca en enero de 2019. / Cadena SER

El contexto histórico en el XIX

Si esquemáticamente llamamos modernización al proceso dinámico que aúna, entre otros aspectos, la difusión de un bienestar material creciente, el imparable retroceso de la mortalidad y con ello la prolongación de la vida, la progresiva liberación sociopolítica y la reducción de barreras tanto físicas como de conocimiento entre los pueblos, parece claro que, sobre todo, fueron dos los importantes conjuntos de transformaciones técnicas que lo hicieron posible en algunas sociedades occidentales durante el siglo XIX. Capitales fueron las que en el terreno económico resumimos bajo el usual concepto de Revolución industrial. Merced a ellas, además de variar sustancialmente las relaciones sociales de producción, se sustituyeron energías básicas, varió la utilización de las materias primas habituales entonces y se introdujeron otras muchas nuevas. La producción de bienes y servicios quedó espectacularmente multiplicada, pero de no menor envergadura resultaron cuantas invenciones fueron de continuo aplicándose a lo largo de la centuria a la mejora y aceleración de las comunicaciones en todos los ámbitos. El Ochocientos es el siglo del ferrocarril, pero también lo es del telégrafo. La locomotora permitió que las mercancías y las gentes se desplazaran con mayor rapidez y menor coste. Mientras, la temprana aplicación de la electricidad y la telegrafía desligó la tradicional dependencia establecida entre la transmisión de las noticias y los medios de transporte de viajeros y mercancías. Permitió además que dos puntos relativamente alejados quedasen casi instantáneamente comunicados. Ni qué decir tiene que ambos inventos unidos contribuyeron a aproximar a las personas como nunca hasta entonces, permitiendo además afianzar con indiscutible solidez y eficacia la vertebración social y política de los estados contemporáneos. Con todo ello, el grado de conexión entre las poblaciones no dejaría de crecer con el paso del tiempo ni tampoco, en consecuencia, el control social y político puesto al alcance de las autoridades.

Quedaba aún, no obstante, mucho trecho técnico por recorrer hasta alcanzar los portentos que en materia de comunicación nos está deparando la época presente una vez ha sido posible desarrollar la llamada tercera revolución industrial vertida a ella básicamente para dar lugar a la llamada “sociedad de la información” en la que estamos inmersos desde mediados del siglo XX. Ya en sus comienzos, la profusa aplicación de la electricidad a la producción multiplicó sus posibilidades abriendo horizontes nuevos cada vez más amplios gracias a los combustibles fósiles, a los que vino a sumarse, no sin grandes riesgos, el inmenso aporte de la energía atómica. Como consecuencia, las economías de los diferentes estados quedaron internacionalmente calificadas en categorías con arreglo al grado de empleo en ellas de las nuevas energías. En aspectos sustanciales de la existencia cotidiana también mejoró de manera notable la calidad de vida cuando colectivos cada vez más importantes pudieron disfrutar de la electricidad, siquiera en aplicaciones tan elementales como la iluminación urbana y doméstica o la comunicación personal.

A punto de vencer el primer cuarto de la presente centuria, la inseguridad y el previsible agotamiento de las actuales, sumadas a su inexorable influjo negativo sobre el clima, imponen variar de nuevo tales fuentes en tanto no deja de mejorar el acceso a la información superándose cada día los logros del anterior.

Algunos de los teléfonos antiguos de la colección de Paco Page. / Cadena SER

Algunos de los teléfonos antiguos de la colección de Paco Page. / Cadena SER

Los primeros instrumentos telefónicos

En España, hacia 1850, sin necesidad de recurrir a argumentos institucionales de carácter político, se habían sentado ya las bases elementales de la sociedad contemporánea, tanto en lo concerniente a algunas importantes modificaciones de su estructura económica como en lo relativo a comunicaciones. De la década de los cuarenta data el embrión de nuestra red ferroviaria y también las primeras líneas telegráficas de sistema óptico. Luego, el crecimiento de las líneas del ferrocarril sustituyó rápidamente el anterior método implantándose el telégrafo eléctrico, limitado en un principio al exclusivo servicio de las vías férreas. En 1855 se autorizó su uso para la correspondencia privada y comenzó a desarrollarlo el gobierno estableciendo las líneas necesarias a fin de poner en comunicación telegráfica a Madrid con las capitales de provincia, los departamentos marítimos y las fronteras de Francia y Portugal. A comienzos de 1889 se autorizó el establecimiento del telégrafo en las cabezas de partido judicial de cada provincia y en las poblaciones de alguna importancia. En noviembre de 1906 se abriría un servicio público de "Conferencias telegráficas" entre unas cuantas capitales de provincia que no tardaría en verse ampliado a todas. Con ello da la impresión de que el método del lenguaje cifrado tocaba ya su techo de posibilidades a la hora de facilitar la comunicación inmediata entre dos interlocutores.

La transmisión de la palabra es un deseo natural del hombre, pero fueron precisos los descubrimientos del siglo XIX sobre los fenómenos y leyes del electromagnetismo para que la voz humana pudiera ser convenientemente transmitida y reproducida a distancia. Hacia 1850 se conocía ya perfectamente el fundamento teórico de la posibilidad de la comunicación oral entre dos personas alejadas, hablando delante de una placa móvil conectada a una pila eléctrica. Desde ella se transmitían las vibraciones producidas por el sonido de las palabras, resultando reproducidas estas de manera articulada por otra placa de semejantes características, capaz también de retransmitir a su vez, en sentido inverso, las resonancias emitidas por el otro interlocutor. Una vez puesta en circulación por los físicos esta idea básica, el americano Alexander Graham Bell realizó y presentó en 1876 los primeros aparatos que transmitían la palabra a través de una línea eléctrica de alrededor de tres kilómetros de hilo. Se trataba de lograr que la energía eléctrica se transformase en energía acústica, de manera que las corrientes eléctricas emitidas por quien primero hacía funcionar el aparato llegasen hasta el receptor provocando allí ciertas variaciones de flujo magnético que, actuando sobre una membrana metálica, la hiciesen vibrar hasta reconstruir el sonido de las palabras pronunciadas en el otro punto, pudiéndose reproducir con ello de forma inmediata el proceso de respuesta.

Los aparatos telefónicos fueron primero de batería local y entre ellos la corriente de alimentación del micrófono venía de unas pilas que tenían los usuarios en casa. Para hacer una llamada era necesario accionar un magneto que producía la corriente necesaria y repetir la operación una vez concluida la operación para indicar a la central que la conexión establecida debía cesar. Las estaciones de batería central suprimieron enseguida pilas y magnetos.

En España, la primera conferencia telefónica experimental se celebró en 1877. A diferencia de la mayoría de los países occidentales donde, como aquí el telégrafo, el teléfono quedó constituido casi desde el principio en monopolio del Estado, el planteamiento y explotación de las redes telefónicas fue entregado primero a la iniciativa particular en virtud de un real decreto de agosto de 1882. Dos años después se optó por establecer sobre ellas una cierta tutela recurriendo a los funcionarios de telégrafos para que prestasen el servicio. Con posterioridad fue establecido un sistema administrativo de carácter mixto que favoreció a un tiempo las iniciativas particulares aplicadas al desarrollo del servicio telefónico, impidiendo en lo posible la creación de monopolios perjudiciales a los intereses del Estado. Aquí descansaba el sistema telefónico sobre tres procedimientos principales de aplicación: las redes telefónicas, en cuyo interior los abonados podían hablar con los componentes de la misma mediante el empleo de los aparatos domésticos que les garantizaban la interconexión a través de una central, la telefonía a grandes distancias, servicio de carácter público en el que se turnaban los usuarios de un limitado número de conductores y aparatos y, por último, la telefonía particular, de uso limitado a sus propietarios al margen de las redes locales.

El 26 de junio de 1900 quedó establecido y diferenciado con toda claridad, el sistema de redes urbanas, interurbanas y particulares. Las primeras, constituidas por una agrupación de estaciones telefónicas enlazadas entre sí por medio de una o varias centrales, solieron quedar en manos de promotores particulares que las arrendaban en subasta durante un plazo de tiempo que no podía exceder de veinte años. Se procuró en tanto que las líneas de gran distancia permaneciesen de propiedad y administración estatal, contando para ello con el apoyo que había de prestar el personal de telégrafos. No demasiado seguro de sus posibilidades reales de hacerse cargo de ellas, ofertó el Estado en 1914 a las Diputaciones provinciales y corporaciones locales, y aún a particulares, la explotación de tales instalaciones públicas. La extensión de la red fue lenta debido tanto a las escaseces y precariedades de nuestro desarrollo económico como al elevado número de entidades explotadoras aludido. En 1924 había 78.000 aparatos telefónicos instalados en España, lo cual suponía una media ligada al volumen general de población bastante bajo en relación con el resto de los países de Europa.

Mientras aquí había uno por cada trescientos catorce habitantes, en Francia la relación era de uno por cada ochenta. Por cuarenta y cinco en Alemania, por treinta y dos en Inglaterra y por ocho en los Estados Unidos. El referido año constituyó el gobierno de la Dictadura del general Primo de Rivera la Compañía Telefónica Nacional de España y concedió su explotación a la International Telephone and Telegragh estadounidense. Tras la Guerra Civil 1936-1938, en 1944 la Telefónica fue reestructurada y adquirió de nuevo los derechos de explotación concedidos veinte años antes a la I. T. T., pasando todas las instalaciones a depender de la nueva compañía en la que el Estado pasó a ser el principal accionista, al lado de algunas instituciones bancarias y más de cien mil accionistas privados.

Un clásico en la historia de los teléfonos. / Cadena SER

Un clásico en la historia de los teléfonos. / Cadena SER

El correo y el tren en Cuenca en el siglo XIX

Por lo que hace a Cuenca, como ciudad castellana e interior, lenta y tardíamente llegaron hasta ella las importantes transformaciones estructurales que, en las materias de comunicaciones que nos ocupan, se fueron implantando en el resto del territorio nacional en el decurso de la segunda mitad del siglo XIX y primera del XX. Igual que sucedía en el siglo XVIII, todavía llegaron a Cuenca hasta 1840 dos veces a la semana —domingos y jueves— los correos que transportaban la correspondencia. Pocos años más tarde quedaría establecido el servicio diario mediante coches-diligencia que aseguraban además el transporte de viajeros. En 1848 comenzó a funcionar la telegrafía óptica ligada a las grandes líneas que unían Madrid con Irún y Cádiz, apoyándose en las correspondientes líneas de torretas. Siete años más tarde se implantó el telégrafo eléctrico como servicio público, dándose por extinto el anterior sistema. El ferrocarril anunciaba su llegada a la ciudad del Júcar en 1867 pero, mediando luego innúmeras negociaciones políticas y especulaciones financieras, ésta no se produciría hasta 1883 con la consiguiente pérdida de bastantes oportunidades de desarrollo para la economía local que pretendía entonces sustituir las ruinosas manufacturas textiles por establecimientos que manipulasen, siquiera en sus primeras fases de elaboración, la madera de la Sierra.

El primer teléfono en Cuenca

Según sostienen los estudiosos del tema, de algo debió servir la línea férrea porque, una vez se logró superar la crisis que a la economía y la población trajo la epidemia de cólera de 1885, pareció iniciarse una coyuntura ligeramente expansiva que, con altibajos, habría, sin embargo, de prolongarse hasta los años previos a la guerra civil. Muy pocos años después de aquél desastre —en 1891— tenemos el primer testimonio documental de que un teléfono funcionaba en Cuenca. Se trataba del que para su uso particular instalaron los fabricantes de paños "Peña Muñoz Hermanos", con el fin de comunicar la fábrica llamada "San Antonio" distante dos kilómetros, con su casa sita en el número 55 de la calle Madereros, en el extremo meridional de Carretería.

Una Real Orden de 12 de noviembre de 1898 adjudicaba la instalación y explotación por veinte años de la red telefónica de la capital a Manuel Pérez Muñoz. La central se situaría en su casa de la calle Quince de Julio [ahora de la Torres], número 47 y desde allí partirían, apoyándose en postes, fachadas y tejados, los hilos que unirían a ella las estaciones de los respectivos abonados. Solicitado el preceptivo permiso del Ayuntamiento, consultó éste a su Comisión de Obras. El 20 de diciembre de aquel año comunicaba a la Corporación Municipal su arquitecto Sr. Carbonell un dictamen, al que ésta se adheriría luego, donde manifestaba no haber,

"dificultad en que se acceda a lo solicitado, siempre que se guarden las prescripciones y de ornato público y se obtenga el permiso previo de los propietarios a que afecte".

La precaria llegada de la electricidad

Inaugurando el siglo llegó a Cuenca la luz eléctrica por iniciativa de Pedro Cobo Jiménez. Objeto entonces el viejo convento del Carmen de algunas reformas destinadas a acondicionarlo como cuartel de la Guardia Civil, solicitó el comandante Rafael de Rada que se le facilitase el alumbrado público exterior. Al final de su escrito de petición añadía:

"Al propio tiempo, y en bien del servicio público de la población, le significo la conveniencia de que debiera instalarse un teléfono para que así los vecinos pudieran con rapidez reclamar el auxilio de la fuerza cuando lo necesiten y pueda ésta acudir con oportunidad a donde sea necesaria".

De ambas demandas se hizo eco el Municipio, disponiendo que además de alquilarse un teléfono para los guardias, hubiese dos focos de luz eléctrica en la puerta del edificio de la Casa Cuartel.

No obstante el inicial entusiasmo con que los aparatos fueron instalados, bien pronto la elementalidad misma de las instalaciones, unida a la impericia mostrada por el personal encargado de ellas y a la desidia que probablemente suscitaba en los concesionarios la escasa rentabilidad de la empresa, originó un aluvión de protestas entre los usuarios que venían a resumirse en el panorama de quejas expuestas en el escrito que el Alcalde dirigía a. Manuel Pérez Muñoz el 11 de mayo de 1901:

"(...) Con verdadero disgusto viene observando esta Alcaldía que el servicio telefónico en esta Ciudad resulta muy deficiente, pues la mayor parte de las veces en que tiene necesidad de hacer uso del teléfono, el personal encargado de establecer (?) se siente tan perezoso que acostumbra a no contestar o suele hacerlo con tanto retraso que produce indignación. Establecida la comunicación, se da el caso anómalo de oírse a la vez diferentes conversaciones, enterándose el abonado no de aquello que le interesa conocer sino de lo que menos le importa, y por si esto no fuese bastante, apenas anochece, resulta enteramente inútil aquel aparato dejando percibir en el receptor un ruido especial que imposibilita la transmisión de la voz (...)"

Los concesionarios del servicio telefónico local se encontraban sometidos a la superior tutela de las autoridades de Telégrafos y en virtud de ello al director de la sección de Cuenca de este servicio fue dirigido el acuerdo corporativo de protesta adoptado reclamando la urgente solución de las deficiencias que ya el Alcalde había apuntado en su escrito del mes anterior. Así lo exponía nuevamente éste:

"El Excmo. Ayuntamiento de mi presidencia al conocer en sesión del día 17 del actual (junio) que los teléfonos cuyo alquiler satisface por excepción funcionan algún día y muy imperfectamente, y conocida la opinión general que atribuye a defectos de instalación en la Red telefónica y desorganización del servicio que todos o la mayoría de los abonados padezcan los defectos que observa aquella Corporación, acordó ponerlo en conocimiento de esta Red telefónica sin perjuicio de darse de baja en el abono de cuantos teléfonos satisfaga el municipio.”

La precariedad de las instalaciones repercutía asimismo en la fragilidad de los tendidos y sus soportes como parece indicarlo la multa de veinticinco pesetas de que el concesionario fue objeto a fines de aquel mismo año de 1901 por no ocuparse de evitar la amenaza que para los viandantes suponía un poste de sostén del tendido instalado en la calle de Palafox. Subsanados estos problemas, ocho años después, el sucesor en la propiedad de la línea telefónica, Ciriaco Culebras Saiz, fue también apercibido a causa del mal estado en que se encontraban algunos postes, en especial los de la Puerta del Postigo y calle de Palafox. En enero de 1909 comunicaba éste al Ayuntamiento que había "dado principio a la reparación de todos los postes que haya en la Red telefónica en malas condiciones". Andando el tiempo sería la Compañía Peninsular de Teléfonos la concesionaria del servicio.

De la subordinación a Telégrafos a la autonomía total

El 28 de julio de 1917 estaban concluidos los trabajos de construcción del centro telefónico urbano dependiente del servicio de Correos y Telégrafos e instalado por tanto donde estos funcionaban, en los aledaños del puente de la Trinidad, sirviéndose de lo que restaba como edificio del convento de frailes trinitarios que allí hubo. Lorenzo de Castro, el jefe local de la Sección de Telégrafos instaba por oficio al alcalde para que con motivo de la inauguración fuese invitado a venir a Cuenca el Director General del Ramo para obtener la pronta concesión de una casa de Correos adecuada de que también se carecía. Problema nimio a la sazón cuando una huelga general revolucionaria paralizaba el país y por doquier se alzaban voces reclamando la convocatoria de Cortes constituyentes y hasta en el propio consistorio conquense el concejal Manuel Noheda había pedido solicitar del Gobierno

"en la forma procedente se conceda a este Municipio la más absoluta autonomía administrativa, adoptando para ello las determinaciones pertinentes, encaminadas a modificar las leyes municipal y provincial (...)".

Los "deberes del cargo" por alegados, amén de la "múltiples ocupaciones" que al citado director general abrumarían aquellos días privaron a las autoridades conquenses de la posibilidad de asediarle en terreno propio con sus peticiones durante el regocijo subsiguiente al acto de inauguración previsto.

La conexión con Tarancón y Ocaña

Ya podían hablar entre sí los conquenses salvando las distancias del ámbito urbano disponiendo de un servicio regular, pero era aún la correspondencia postal o telegráfica su única vía de conexión con el exterior de la ciudad por no existir modo de conectar ésta con el resto de las redes telefónicas. En tal sentido se expresaba el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento solicitando del Ministerio de la Gobernación se uniese la capital con la más próxima estación telefónica, sirviéndose, en aras de la rapidez y baratura, si preciso fuese, de uno de los hilos del tendido telegráfico. Así se lo hacía saber en 6 de agosto de

1921 el alcalde Eduardo Moreno Ortega al director general de Correos y Telégrafos, alegando,

"que poblaciones y aún pueblos de la provincia han obtenido reforma tan importante que no le fue dable hasta hoy alcanzar a esta capital de provincia".

A pesar de la premura manifestada, las dificultades económicas se encargaron de hacer más pausado el proceso que no concluiría hasta 1923. En octubre de 1919 quedó autorizado el alcalde para ofrecer las dos mil quinientas pesetas que se decía faltaban al presupuesto del Estado para acometer la obra. Sin embargo, algún otro obstáculo debió surgir y sólo merced al tan hispánico como socorrido juego de las influencias personales cerca de los altos cargos públicos, echó de nuevo a andar el proyecto. El 16 de febrero de 1920 así se lo hacía saber a la corporación un telegrama del general Joaquín Fanjul, diputado a Cortes por la provincia:

"Al fin se ha concedido construcción circuito telefónico Ocaña, Tarancón, Cuenca. Les felicito por ello."

Todavía un año después era objeto de discusiones la concesión de una subvención para sostener el proyecto. Decidió el Ayuntamiento contribuir con cinco mil pesetas a la obra y por ello le dio las gracias la Cámara de Comercio. Al año siguiente, puesto que esta era la única cantidad disponible, comenzaron los contactos con esta última institución y la Diputación con el fin de procurar repartir entre ellas y los ayuntamientos de Tarancón y Huete las veinte mil pesetas que en Madrid habían decidido les correspondía sufragar del presupuesto de "construcción de línea telefónica de Tarancón a Cuenca con entrada en Huete, única parte que falta para enlazar con esta Corte esa capital". En septiembre de 1922 comunicaba al alcalde el gobernador civil que la Dirección General aceptaba la oferta de subvención propuesta por "las fuerzas vivas de la capital" conquense, así como que fuese empleada ésta en la adquisición —de que se ocuparía la Cámara de Comercio— de los más de dos mil postes necesarios para realizar el tendido de la línea. En el ministerio se ocuparían de la provisión del resto del material preciso, "soportes, aisladores, alambre de atar de cobre, de hierro de 3 m/m, filástica embreada, etc.". De cuenta del Ayuntamiento correrían más tarde los gastos de construcción e instalación del locutorio público, aún alojado en el edificio de Telégrafos de la Plaza de la Trinidad. Diseñado por el ingeniero de telecomunicación Ernesto Barrio de Medina, lo ejecutó, por trescientas veinte pesetas, el ebanista Domingo Gallego. Por otro lado, y pese a los entusiastas propósitos de la primera hora, no llegó a instalarse el previsto locutorio público de la Casa Consistorial.

La concesión de la explotación

Procurando recabar avales y adhesiones, siquiera formales, para sus ofertas de mejora y unificación del servicio de teléfonos que la International Telephone and Telegraph había mostrado al Gobierno en julio de 1923, presentaron al Ayuntamiento de Cuenca —como venían haciendo con todos los demás— sus proyectos y estudios de viabilidad y racionalización. Lacónicamente se les respondió algunos días más tarde "expresándole la satisfacción del Ayuntamiento ante aquel proyecto, que aplaude". Al año siguiente obtendría la I. T. T. la exclusiva de prestación de servicios.

Las centralitas en la ciudad

La nueva empresa logró en 1927 independizarse por fin del local de telégrafos con lo que la oficina y servicios centrales se trasladaron al número 43 de Carretería -entonces calle de Mariano Catalina- instalándose en un edificio que ocupó el solar donde abriría después sus puertas el Banco Zaragozano.

El edificio de la calle Cervantes

La fábrica de harinas situada en el número dos de la calle de Cervantes fue adquirida por la Compañía en 1930 para construir en su lugar una central nueva. Las obras se prolongarían hasta el comienzo de la guerra civil, por cuya causa la inauguración se pospuso hasta julio de 1940. Disponía esta Central de una capacidad de trescientas líneas que servían a doscientos ochenta abonados. Regulaba dos circuitos con Madrid de los que se derivaban, Cabrejas, Carrascosa del Campo, Alcázar del Rey y Tarancón Un tercer circuito conducía la comunicación con Valencia derivándose de él, Almodóvar del Pinar, Motilla del Palancar y Campillo de Altobuey.

En el año 1950 se efectuó una ampliación de líneas y circuitos. Los abonados eran más de 700 y cuatro los circuitos que permitían comunicar con Madrid, uno de ellos automático. En junio de 1954 la Central, cuyo sistema era ya automático, quedó equipada con dos mil líneas, ascendiendo a 925 las que estaban entonces en servicio. Al final de aquel año éstas llegaban a 1.023 mientras que las estaciones eran 1.416. La automatización del servicio obligó más tarde a reestructurar el edificio cuyo aspecto exterior perdió gracia, recibiendo una planta más y un torreón flanqueado de terrazas que en posteriores ampliaciones serían asimismo cubiertas.

En 1957 en la provincia de Cuenca, que contaba con 291 municipios, tan sólo 34 disponían de servicio telefónico. Este año en que los abonados ascendían a 1.543 comenzó la lenta expansión del servicio manual. En 1974 empieza la automatización de la provincia, inaugurándose en Tarancón la primera central automática el día 22 de enero de 1975. En el mes de julio de ese mismo año entraron en servicio Motilla del Palancar y Alarcón. Poco a poco se fueron desarrollando las técnicas que permitían la automatización total, de manera que por fin resultaba posible hablar al instante con cualquier lugar del mundo sin necesidad de que un operador interviniese para realizar la conexión.

Visto ahora, suena a arqueología el proceso descrito, pero no es malo recordar los no tan lejanos antecedentes de los avances técnicos que hoy hacen posible hablar y comunicarse a distancia casi sin límites empleando los más diversos recursos tecnológicos, siguiendo el propósito que en su nombre lleva impreso el crucial invento de Alexander Graham Bell.

Paco Auñón

Director y presentador del programa Hoy por Hoy Cuenca. Periodista y locutor conquense que ha desarrollado...