Grijota recoge y publica su gran patrimonio tradicional

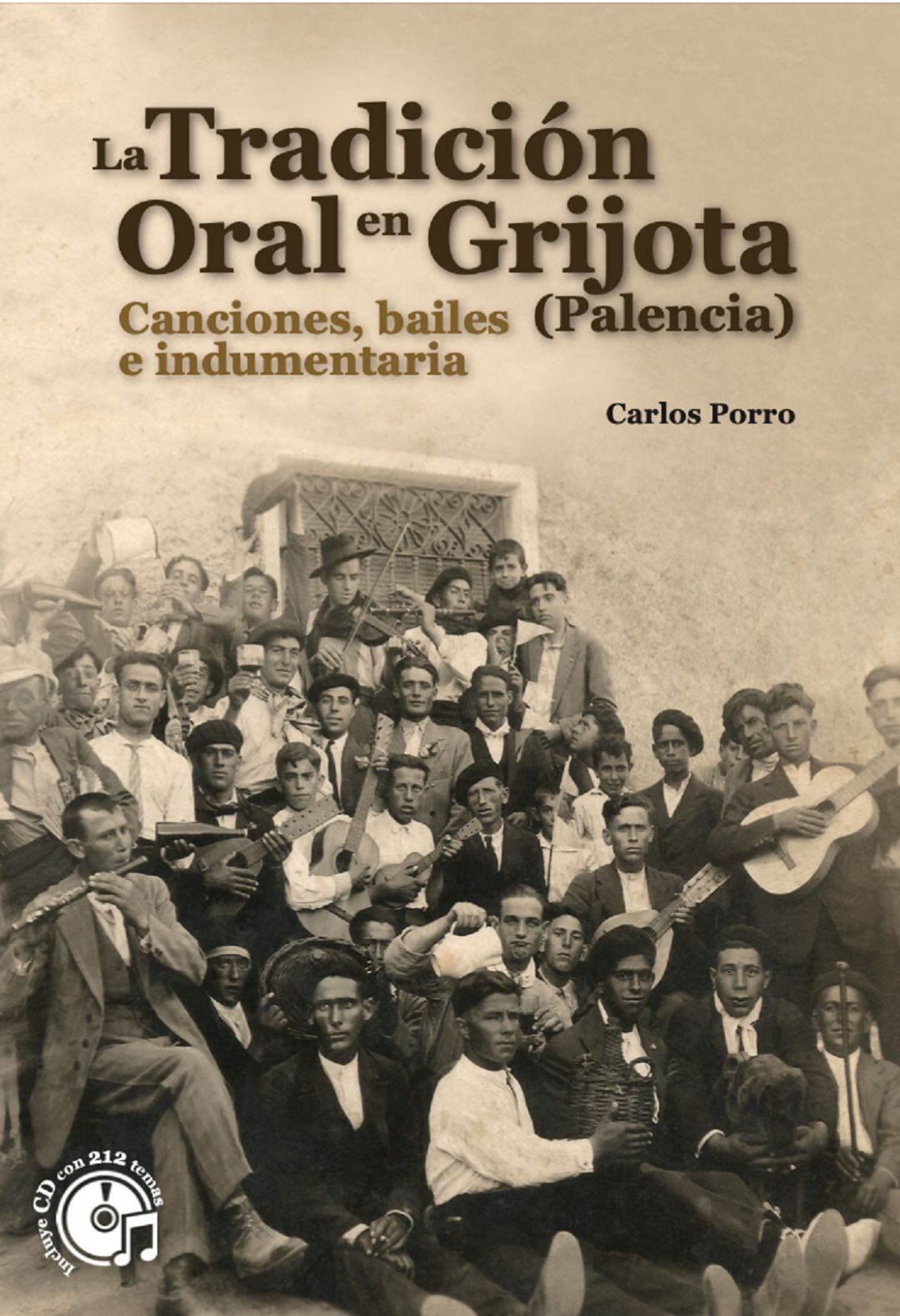

Un libro de 320 páginas, con varios centenares de fotografías y en un disco de cinco horas de duración que recogen 212 audios que resumen la vida de la localidad

Se presenta un libro y un CD con la tradición oral de Grijota / Radio Palencia

Palencia

Se presenta el legado con la tradición oral de Grijota reunido en un libro de 320 páginas, con varios centenares de fotografías y en un disco de cinco horas de duración que recogen 212 audios que son el resumen de la vida de nuestro pueblo con los testimonios y tonadas que con gran riqueza de matices y variedad perpetuarán ya para siempre el valor de una historia cercana, la nuestra, que hemos de esforzarnos en mantener y enseñar por cuanto de valiosa tiene. Medio centenar de vecinos han colaborado con sus comentarios, explicaciones, recuerdos y la cesión de las históricas fotografías (más de 200 aparecen en la obra) que ha sido editada por la Diputación Provincial de Palencia -con un sentido prólogo de la misma presidenta como descendiente del pueblo- y el Ayuntamiento de Grijota, en vela con gran interés por su patrimonio. El libro y el Cd se presentarán el próximo sábado a las 18.30 en la iglesia de Santa Cruz y dentro de las medidas de seguridad de la situación actual, con restringido aforo y la distancia pertinente.

A veces ocurre que un modo de vestir, una canción, un baile o una artesanía pasan a significar a una persona o a su familia durante generaciones. Puede suceder que esos mismos detalles por su importancia, calidad, interés y riqueza se convierten en señas de identidad de un pueblo, de una comarca o incluso de toda una provincia.

Grijota representó con algunas de sus manifestaciones tradicionales (su antigua indumentaria, sus bailes y sus danzas) a la provincia de Palencia durante varios siglos, todo ello generado a partir del oficio de la panadería existente a finales del siglo XVII que ocupaba a la mayor parte de sus habitantes y abastecía a la cercana capital, donde las panaderas acudían diariamente a vender el pan ataviadas con su antañón vestir. Muchos han sido los testimonios de este colorista hecho recogido en grabados y fotografías o documentado en las crónicas que ya recogimos en la obra editada en 2016 dedicada específicamente a la indumentaria tradicional de Grijota. Añadimos en esta entrega de hoy las voces de los verdaderos protagonistas, la memoria que dejaron los que ya no están, el recuerdo y la canción, todo aquello que acompañó a grijotanos de siglos pasados, en su diario, sus fiestas, sus trabajos y en definitiva su vida.

A pesar de la cercanía con la capital, distante una legua y orillada la localidad en el viejo camino de León, no dejaba de ser la Grijota en aquellos tiempos no tan lejanos, un pueblo a la usanza de Tierra de Campos, de paredes de adobe y tapial -reforzado de guijos y cantos eso sí, como distingo local-, de pastores, labradores, algún tejedor que quedó todavía a mediados del XIX, varios talleres carreteros y principalmente de arrieros -los denominados cañoneros- y panaderos que como principales oficios recogían a la mayor parte de la población. El trabajo del pan resistió con apenas media docena de hornos funcionando hasta mediados del siglo XX en lo que había llegado a ser casi un centenar en los siglos XVIII y principios del XIX. Tan artesanal y señero guión del pueblo, vino a ser poco a poco absorbido por el despegue de las fábricas de harinas y moliendas situadas al pie del Canal de Castilla a partir del 1800, mucho más tardías que el noble oficio de panadería, de las que se aprovecharon las tahonas locales, y cuyo servicio de venta de trigo lo realizaban los propios cañoneros del pueblo, que como mercaderes recorrían las tierras cercanas para la compra del cereal.

Vivió por tanto hasta el siglo XX al margen de grandes modas y modernismos, y disfrutando de una gran tradición musical, de baile folklórico y de indumentaria propia que durante siglos dignificó a los vecinos de esta localidad.

Hoy de ese gran pasado, reciente aún, algunas familias tienen el gusto y la gana -y porque lo saben hacer- de enterrar la matanza en las ollas de barro o las potas de porcelana o sacar a curar los chorizos a la calle para que se aireen. Menos son los que cuecen bollos y pastas en los hornos de casa -apenas queda en pie uno de entre todos aquellos hornos históricos panaderos de leña- para los días de fiesta o celebraciones pero alguna de estas últimas panaderas hace los "lagartos" con la masa del pan que bien pudieran pasar a utilizarse como iconos de la artesanía del pan palentino junto a "las jaulas" de Ampudia que lucían los chavalillos colgadas al cuello en Pascua, los "maragatos" que se hacían en Villada para la fiesta de la "tortillera" en mayo o "las pajaritas" del día de San Juan con las que obsequiaban a los niños de Lantadilla.

Siempre tuvo el grijotano orgullo de lo suyo, y lo veremos y comprobaremos a lo largo de las 320 páginas de esta obra. De hecho una de las más sentidas y conocidas coplillas de toda la provincia es la cuarteta que resume y sentencia este gusto y gana:

Para ser buen palentino hay que nacer en Grijotabeber vino con salero¡y saber bailar la jota!

Hace más de dos décadas iniciábamos la recomposición de la costumbre, de los usos y la tradición grijotanos tras las primeras entrevistas que realicé en 1992 en Valladolid a Modesto Chico (1914 -1996), antiguo carretero del pueblo y muy aficionado a bailar. Con él, su prima Josefa Chico nos refería al detalle el antiguo vestir panadero a partir de los numerosos concursos y muestras a los que asistieron de mozos y poco después llegábamos a esta localidad hablando con la señora Pura y la señora Alfonsa. Ambas, nacidas en los albores del siglo XX, poco más, nos fueron ilustrando con mil detalles la vida que ellas conocieron y de lo mucho que aún heredaron con tanto respeto de sus mayores y que al final de su tiempo vieron desvanecerse en buena medida y a pasos agigantados. Mª Carmen Quirce y su esposo Mariano Díaz, botarga del Cristo de la Salud supusieron además un buen apoyo para conocer otra parte del entramado cultural de la villa cuyos datos hemos acabado de reorganizar en estos últimos años con la inestimable ayuda de Teodoro Álvarez, Tina Bello, Antonio Lobo, Sara y Flavia Castro, ésta última sobrina de la señora Emilia Castro quién con 99 años a sus espaldas es la voz y memoria de la historia local del pueblo.

Emilia Castro nació en 1921, “Miluca” que con el cariño paternal así la llamara siempre su padre ha recordado para nosotros desde los 97 años con los que la conocimos la vida de este pueblo a partir de las más de doscientas canciones que nos interpretó, casi todo ello desaparecido con el paso de los años. La recomposición de esta historia cercana, de la costumbre y la tradición hemos de hacerla a través de los testimonios guardados en la memoria de aquellos otros vecinos, que, como Emilia, recrean con gracia, fuerza y acierto en mil sabores los recuerdos de su vida pasada. Tonadas, coplas, oraciones, rondas, romances, bailes y rogativas se fijaron en su memoria de tal manera que ahora afloran de ese recuerdo frescas y vitales a nuestros ojos, pues a partir de su voz visionamos a vuela pluma las situaciones vividas, las fiestas pasadas y la juventud perdida, en ricas expresiones que han de seguir formando parte de nuestra historia inmediata, cuidadas y sentidas. Hogaño, con este recuerdo, hemos reconstruido el calendario anual del pueblo, de navidad a Reyes, pasando por la Semana santa, los tiempos de las rondas de mayo y junio y las rogativas, los cantos del trabajo de la tierra y en el canal, el pastoreo y la labranza, en las labores de la casa, los toques de campanas, las tonadas de la entrada en quintas y los carnavales, las danzas al Cristo, las canciones del baile y la pandereta, los juegos y entretenimientos infantiles, las nanas que dormían al niño y las oraciones que marcaban los tiempos del día y de la noche. Tonadas aprendidas de aquí y de allá, y principalmente de su abuela Juliana que murió con 106 años nada menos que en 1930 y amparado todo siempre bajo el recuerdo de la gran felicidad que de niña y moza ilusionó su juventud allá, donde parece que quiso quedarse parada su memoria.